В прошлой статье я рассказал о гибели линкора «Бисмарк», которая стала впечатляющим успехом Гранд Флита, значительно ослабившем Кригсмарине. Однако у «просвещённых мореплавателей» англичан с давних времён имеется поговорка о том, что «сила флота в его наличии» и даже ничтожно малое количество имеющихся у врага кораблей способно серьёзно влиять на стратегический расклад сил.

Это лишний раз подтвердила история систершипа «Бисмарка», линкора «Тирпиц», который в течение трёх лет оставался «пугалом» для северных конвоев – но почему? Вам поведает об этом моя статья.

Создание линкора «Тирпиц»

Как известно, «Тирпиц» был заложен практически одновременно с «Бисмарком» 2 ноября 1936 года, спущен на воду 1 апреля 1939 и полностью введён в строй в феврале 1941 года. Теоретически предполагалось использовать эти корабли как противовес линкорам Гранд Флита, но командование Кригсмарине в лице адмирала Редера отвело им участь рейдеров, что при условии исключения такого фактора, как удар с воздуха, вполне позволяли их ТТХ.

Однако 27 мая 1941 «Бисмарк» был отправлен на дно соединёнными силами Гранд Флита и РАФ – это заставило пересмотреть взгляды на боевое применение его собрата, которому отныне предстояло появляться на поле боя только в сопровождении подобающей свиты из крейсеров и эсминцев, а также с «зонтиком» из истребителей. Тем более что взаимодействие «Тирпица» с такого рода эскортом существенно повышало как его боевые возможности, так и любой ударной группы, «гвоздём» которой он становился.

Служба линкора началась в сентябре 1941 года, когда предполагаемое скорое падение Ленинграда, должно было поставить перед советским Балтийским ВМФ дилемму: или топиться в базах, ввиду неизбежного их захвата противником, или попытаться прорваться в нейтральную Швецию. Для этого германское командование и предполагало организовать перехват его кораблей эскадрой, в состав которой был включён и «Тирпиц».

Поскольку этого не произошло было принято решение использовать линкор для усиления обороны Норвегии, ибо немцы опасались атаки англичан в этом регионе. 14 января 1942 года он прибыл в Фэттен-фьорд, где и стал объектом повышенного внимания британцев – уже в январе корабль подвергся первому авианалёту не принёсшему никаких результатов.

Мне придётся удивить читателя тем фактом, что на протяжении всей своей службы в Арктике «Тирпиц» почти не участвовал в боевых действиях.

Так, с его привлечением было выполнено всего несколько операций, первой из них стала «Спортивный парад», когда он в сопровождении эскорта 5 марта 1942 вышел на перехват очередного конвоя. Однако рандеву с ним не состоялось, жертвой одного из эсминцев стал лишь отставший транспорт «Ижора», который будучи нагружен лесом, имел избыточную плавучесть, в результате чего и продержался под огнём полтора часа, успев оповестить всю северную Атлантику о выходе в море кораблей противника. Это стало причиной прекращения рейда и атаки немцев британскими торпедоносцами, впрочем, не добившимися никаких результатов.

Другая операция, «Ход конём», состоявшаяся 5 июля 1942, была обусловлена необходимостью атаки конвоя PQ-17. Однако то ли в связи с тем, что тот рассредоточился по приказу британского адмиралтейства, то ли из-за повреждений, полученных флагманом германской эскадры в результате атаки советской лодки К-21 вечером того же дня было принято решение о прекращении операции.

Тем не менее, линкор сыграл определённую роль в разгроме конвоя, ибо тот, разделившись, хотя и избежал атаки надводных сил, оказался полностью беззащитен перед атаками бомбардировщиков и подлодок, которые потопили 23 транспорта из 36.

Третий боевой выход состоялся 6 сентября 1943, когда «Тирпиц» в ходе проведения операции «Цитронелла» обстрелял норвежский шахтёрский посёлок Баренцбург, строящиеся береговые батареи его прикрытия и советские наблюдательные посты на Шпицбергене. Продолжавшийся в течение часа обстрел, сопровождавшийся высадкой десанта, стал первым случаем использования линкором артиллерии ГК в войне и, как оказалось – последним. Думаю, вы понимаете, что это стало пресловутой «стрельбой из пушек (и каких!) по воробьям».

Однако не стоит думать, что служба в Арктике была для «Тирпица» и его «откосившим» от окопов Восточного фронта экипажа сплошным праздником с редкими стрельбами. С момента перехода корабля в Норвегию он стал главным объектом атак РАФ, но поскольку бомбы фронтовой авиации не могли причинить ему серьёзного ущерба, англичане предприняли ряд попыток нейтрализовать угрозу другими средствами.

В сентябре 1943 года была выполнена атака сверхмалыми лодками типа X, установившими на корпусе линкора две магнитные мины. Взрывы нанесли столь серьёзные повреждения, что их устранение заняло полгода.

РАФ (RAF) — королевские военно-воздушные силы Великобритании. Основаны 1 апреля 1918 года.

3 апреля 1944 была выполнена очередная попытка уничтожить «Тирпиц» с помощью палубной авиации, для чего были задействованы новые бомбардировщики «Барракуда», вооружённые 726-килограммовыми бронебойными бомбами, на которые возлагались большие надежды. Несмотря на упорство англичан, результаты атаки не принесли желаемых результатов – жизненно важные органы корабля не были повреждены.

Все последующие нападения с участием палубной авиации не причинили ему ни одного повреждения, однако стоит отметить налёт 24 августа 1944, когда в ходе проведения операции «Гудвуд» одна из бомб вскрыла-таки бронированную палубу в районе мостика, что было чревато весьма серьёзными последствиями, однако её взрыватель отказал.

Тогда было решено задействовать стратегическую авиацию – 15 сентября 1944 авиакрыло «Ланкастеров», вооружённое сверхтяжёлыми бомбами «Толбой» взлетев с территории СССР, накрыла цель, всадив в неё одну боеголовку, нанёсшую «Тирпицу» неустранимые повреждения, полностью нивелировавшие его значение как линейной единицы.

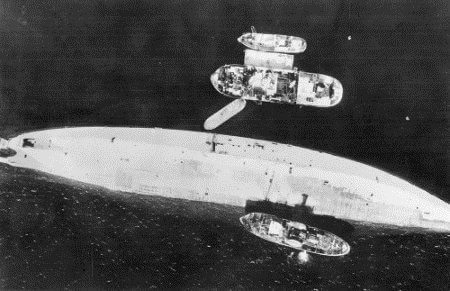

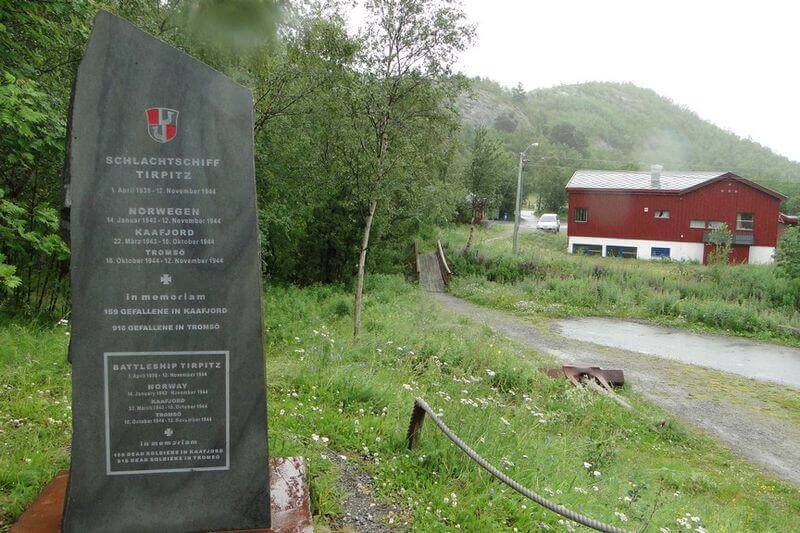

Было принято решение перегнать корабль «на сохранение» в район Тромсё, здесь 12 ноября его и добили окончательно – ещё два попадания «Толбоев» нанесли линкору повреждения ставшие для него фатальными. В результате взрыва башни ГК «Цезарь» примерно в 10:00 корабль перевернулся и затонул. Всего погибло 950 членов экипажа, выжили 680.

|

|

Итоги линкора «Тирпиц»

Оценивая роль «Тирпица» во ВМВ приходится сделать вывод о том, что хотя его непосредственное участие в боевых действиях было весьма скромным, можно констатировать, что он, на правах дамоклова меча, на протяжении трёх лет державшего в напряжении и Гранд Флит и Северный ВМФ СССР, оказал огромное влияние на ход боевых действий.

Так, помимо причинённых с его прямым или косвенным участием потерь, надо иметь в виду, что благодаря простому фактору его присутствия, к арктическому региону были прикованы огромные силы, которых критически не хватало на многих других ТВД. Помимо этого, для уничтожения живучего линкора пришлось идти на разного рода ухищрения, вроде рейда «миджетов» и применения стратегических бомберов, которые поставили точку в драматической охоте.

Её, обусловленная вышеперечисленными факторами и страхом англичан перед «непотопляемым» систершипом «Бисмарка», необходимость и подчёркивает клише о том, что нередко сила флота может заключаться в самом его наличии.

![Мир Истории [WOH]](https://worldofhistory.ru/wp-content/uploads/2022/08/44.png)